採れたてのトマトを手にする本村さん

日々の食卓に欠かせないトマト。

トマトには、がんや老化を予防する作用を持つリコピンや、昆布と同様のうま味成分であるグルタミン酸が含まれています。栄養価が高く、料理の味わいを深めてくれます。品種の多さも魅力です。

また、外国産は皮が厚いため加熱するのが主流なのに対し、生で食べることができるのも日本産ならではの特徴だといえます。

みなさんは南島原のトマトが日本各地で流通していることをご存知でしょうか?南島原のトマトの産出額は全国24位(県内1位)なんです。今回はそんなトマトをつくっている農業者さんをご紹介します。

プロフィール

本村龍次さん

南有馬町在住。農家の長男として生まれる。高校卒業後、長崎県立農業大学校を経て、親元就農。現在は両親と妻と農業を営み、外国人技能実習生も雇用。数年前に農業団体に加入。

栽培農作物

1966年(昭和41年)に造成された有馬干拓に畑を構え、すぐ近くには堤防跡がある。

就農のきっかけ

~ 農家になる気は全くありませんでした ~

幼いころから農家になるのがイヤで、農業を継ぎたくないがために普通高校に進学しました。しかし、大学受験に失敗し挫折、結局、農業大学校で農業のイロハを学んで20歳で親元就農しました。

ただ、就農はしたものの、やる気がないのは相変わらずで、20代はダラダラと過ごしていました。

~ トマトづくりにハマったきっかけがありました ~

30代になったある日、地元でトマトの勉強会があり、よそのトマト農家の畑を見学する機会がありました。驚いたのが、そこで見たトマトの花の形や色の鮮やかさ。それは自分が育てたものと全く違うものでした。「どうしたらこんな花を咲かせることができるんだろう」と思い、それから試行錯誤が始まりました。今思えば、これがトマトづくりにハマるきっかけでした。

こだわり

とにかく、トマトの花をいかに良い形で、いかに鮮やかに咲かせるかにこだわっています。うまく花が咲けば、あとは答え合わせのような感覚です。花がダメなら実が奇形になったり、下手したら実がならないこともあるんです。

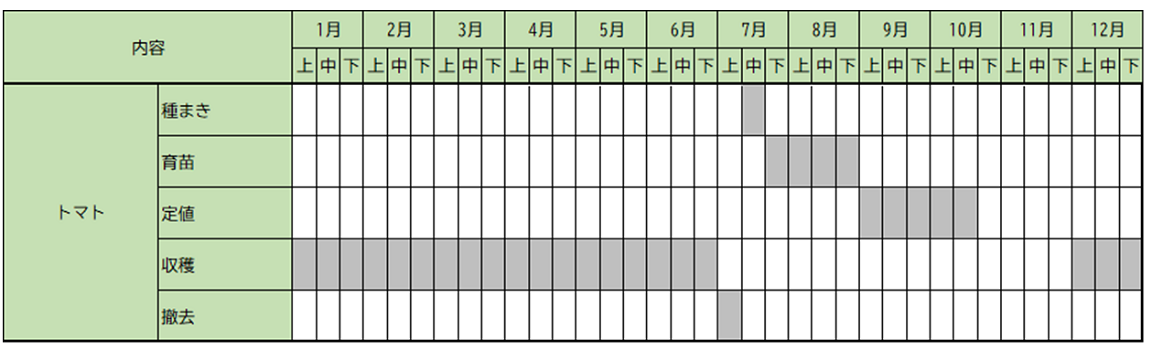

年間スケジュール

苦労している点

自分が理想とするトマトがなかなかできないことが悩みです。トマト栽培は、育苗、定値、管理など各段階の対応次第で成果が全然変わってきます。それは、悩みであると同時におもしろみでもあるんですが。日々、試行錯誤しながら得た気づきや課題を仲間と共有しながらトマトづくりに取り組んでいます。

南島原の農業やトマトの魅力

南島原の気候はトマトの栽培に適していると思います。ここでできるトマトは、ただ甘いだけではなく酸味もあり、サッパリと食べることができます。

本村さんの農家メシ「トマトとモッツァレラのカプレーゼ」

シンプルな味つけですが、トマトの酸味とモッツァレラチーズの食感が楽しめる一品。お酒のおつまみにおススメです。

【材料】

・トマト

・モッツァレラチーズ

・オリーブオイル

・乾燥バジル

・レモン汁

・ブラックペッパー

・塩

本村さんの1日

最近では4人の子どもが自分たちで遊んでくれるようになり、子育ての負担が減ってきました。仕事に没頭できます。

お仕事道具

「誘引テープナー」です。誘引とは、トマトの茎を支柱や紐に結ぶこと。誘引をしないと、地面に実が触れて、傷ついたり、腐ってしまいます。普段から誘引作業をこまめに行うことで、生育が良くおいしいトマトが収穫できます。

本村さんの私生活

身体を動かすことが好きなので仲間と定期的にミニバレーを楽しんでいます。休日には、もっぱら子どもの部活動の応援です。

皆さんに伝えたいこと

私の1日のスケジュールをご覧になった方は「やはり農業者は労働時間が長くて大変だな」と思われるかもしれませんね。

ただ、誤解をしないでいただきたいのは、すべてのトマト農家の働き方が私と同じではない点です。もちろん、働き方によってはもっと短時間で仕事を終えることもできます。

私は、トマトづくりが好きで楽しいから長い時間トマトと向き合っているのです。

もちろん、この働き方ができるのは、理解してくれている妻や子供たちの協力あってのもの、感謝しています。

イヤイヤで始めた農業ですが、いつの間にかハマってしまい、今では”趣味がトマト”になりました。

リンク